笔者所知,建陶行业有不少从日用瓷领域转过来的朋友。难能可贵的是,在实际生产过程中,不少人并没有放弃学习。在设计到元素对配方的影响时,很多人会直接参考如《硅酸盐物理化学及陶瓷工艺学》,甚至《化工辞典》、《陶瓷导论》这样的书籍。笔者以为,这样的精神值得推崇。不过,在参考这类书籍的时候,一定要从实际出发。理论指导实践,但实践往往与理论会因为各种原因有一定的偏差,因此,需要注意理论与实际的差距。

在探讨到理论与实际差距的时候,很多书籍编写的时候,资料都是从各种科研性文献中获取,这些文献的作者往往会探讨理论完美体现。

但在我们实际生产过程中,原料的纯度、烧成温度的设定、尤其是烧成制度曲线的设置往往与理论研究大不同。因为建陶本身是从使用角度出发烧制产品,而并非从材料,尤其是晶体材料制备角度生产产品,因而会导致硅酸盐方面的理论与实际建陶生产差距巨大。

以膨胀系数为例,如果将物料体系熔制到完全液化状态,笔者认为这样的材料生产是完全可以以《硅酸盐物理化学》指导书上面的研究来指导生产,但如果物料体系是炻质甚至陶质,则硅酸盐物理化学上面的指导意见偏差会非常大。

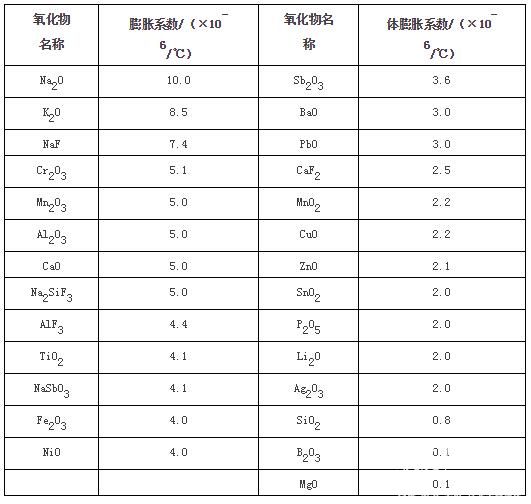

表1:形成玻璃态氧化物的体膨胀系数和加和性常数

笔者曾写过文章论述,以MgO元素和烧滑石为例,在配方中引入MgO元素,如果从理论角度出发,通过准确计算配比好的MgO和SiO2替换烧滑石,其烧制温度两者之间应该是一致的。但如果放到建陶生产上,由于烧成周期很短,因而准确计算过的MgO与SiO2配比的物料所体现的烧成温度就要比烧滑石要略低。

在建筑陶瓷生产过程中,由于生产周期较低,很多的反应不能完全进行。如黑滑石带入到坯体中,潮州镁质瓷30%甚至更高黑滑石的引入量可以烧出洁白的瓷器,但建陶上,6%以上的黑滑石,就可能烧出黑心(有机物不完全燃烧碳化所致)。

因此,如果想从书籍中获得知识来解决问题时,一定要从建陶生产实际出发,而不能做简单的理论带入。在提倡陶瓷功能化的背景下,探讨问题的本质时,方向更要保证正确,以确保生产的顺利进行。